Bengü Kocatürk-Schuster arbeitete im engen Austausch mit den Hinterbliebenen, Überlebenden und Initiativmitgliedern von rassistischen Anschlägen deren Selbstorganisierung nach den Taten auf. Dabei suchte sie in Gesprächen nach Strategien der Sichtbarmachung von Betroffenenperspektiven, erinnerungskulturellen Kämpfen, Reaktionen auf fehlende bzw. empathielose Reaktionen des Staates und der zuständigen Behörden sowie nach Momenten erlebter Solidarität und Empowerment.

Ausgehend von den rassistischen Brandanschlägen in Mölln am 23. November 1992 und dem rassistischen Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße am 9. Juni 2004 beschäftigte sich Bengü Kocatürk-Schuster mit den antirassistischen Widerständen, die sich um diese Ereignisse herum entwickelt haben. Ziel ist es in Gesprächen und Materialien (Briefwechseln, Demoaufrufen etc.) unterschiedliche Perspektiven und Widerstandspraktiken der betroffenen Personen, ihrer Angehörigen und Unterstützer:innen sowie der Personen, die sich durch rassistische Anschläge und Morde politisiert haben, zusammenzubringen. Wo gibt es Verflechtungen oder Zerwürfnisse? Welche stillen und sichtbaren Kämpfe führten und führen die Beteiligten und die Aktivist:innen? Wie agieren die Mitglieder von Initiativen, die jenseits der öffentlich sichtbaren Widerstände, auch in Alltagskämpfen der Überlebenden und Hinterbliebenen eine wichtige stützende Funktion haben? Wie gelingt es ihnen beispielsweise Räume zu öffnen und dabei einen Schritt zurückzutreten?

Von besonderem Interesse sind die Parallelen trotz ungleicher Ausgangslagen der Ereignisse in Köln und Mölln: die wenig sichtbaren, bewusst oder unbewusst entwickelten Überlebensstrategien bzw. -praktiken aber auch die erlebten Rückschläge, die – oftmals in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – mit Empowerment und Solidarisierungen einhergehen. Die Kämpfe um Anerkennung und Respekt, um die Rückaneignung von Räumen sowie um die Neubesetzung des „Opfer“-Begriffs: die Kämpfe um Hör- und Sichtbarkeit als aktiv Handelnde, sind für die Überlebenden und Hinterbliebenen wichtige Widerstandsstrategien, die zugleich bedeutende Grundlagen für die persönlichen und gesellschaftlichen Demokratisierungs- und Heilungsprozesse sind. Auch ist die Vernetzung, die Solidarisierung unter Betroffenen rassistischer sowie antisemitischer Morde/Anschläge und Unterstützungsinitiativen sowie weiteren Akteur:innen sowohl für die eigenen Kämpfe als auch für die gegenwärtige gesellschaftliche Aufklärung und Mahnung gegen Rassismus von kraftvoller Bedeutung.

Selbstermächtigtes, würdiges Gedenken, öffentliches Trauern – jenseits „offizieller“ staatlicher Organisation und institutionellem Vergessen – ist eines der zentralen Anliegen der Betroffenen aus Mölln und Köln. Mit der „Möllner Rede im Exil“ und dem eingeforderten Mahnmal für die NSU-Opfer in Köln werden bedeutende Maßstäbe gesetzt, die die Betroffen als Expert:innen von Rassismus und rassistischer Gewalt mit ihren Sichtweisen, Erfahrungen und Forderungen ins Zentrum rücken und die Gesellschaft kompromisslos auffordern zuzuhören. Gleichzeitig werden strukturell rassistisch besetzte Räume zurückerobert und das Gedenken demokratisiert – so wird Widerstand ein unteilbares Element des Erinnerns und umgekehrt.

Aus diversen Gesprächen und gesammelten Materialien gestaltet die Künstlerin Talya Feldman gemeinsam mit Bengü Kocatürk-Schuster eine Collage mit Soundelementen. Die Soundinstallation war auf der Assembly im HAU, Berlin im Mai 2022 zu sehen.

Für das Themenfeld „Trikont-DDR“ arbeitet Vincent Bababoutilabo aus Archivmaterial, Sekundärliteratur und Interviews Kristallisationspunkte des Widerstandes gegen den strukturellen Rassismus in der DDR-Gesellschaft heraus. Sie verdeutlichen die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit der öffentlich propagierten und häufig erfolgreichen „Völkerfreundschaft“ auf der einen und dem offenen ausgetragenen Rassismus von Teilen der DDR-Bevölkerung auf der anderen Seite.

Auch im Jahr 2022 müssen wir feststellen: die Geschichte des Rassismus in der DDR als staatliches und gesellschaftlich tief verwurzeltes Phänomen ist nur in Ansätzen geschrieben; ganz zu schweigen von einer Aufarbeitung des meist unsichtbarer gebliebenen Protests und Widerstände gegen die strikte Segregation, gegen rassistisch motivierte Übergriffe, Morde und Arbeitsausbeutung wie sie in Streiks, in individueller Gegenwehr und Selbstverteidigung zum Ausdruck kamen.

Unsere Zugänge zu ehemaligen mosambikanischen, kubanischen und vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen, ihren Vereinen und Netzwerken sowie Gedenkinitiativen zu unaufgeklärten Morden macht es möglich, die Geschichte(n) aus der Perspektive der verschiedenen Betroffenen zu schreiben, die teils jetzt erst (auch durch das Nachfragen der 2. Generation) beginnen, über ihre oft traumatischen Erlebnisse und das große Schweigen, die systemische Entnennung von Rassismus und ihren Erfahrungen in der DDR zu erzählen.

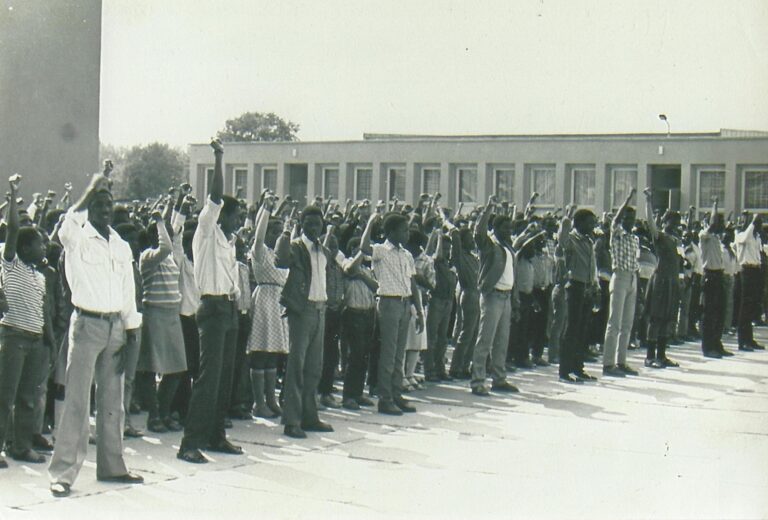

„Schule der Freundschaft“: Zwischen „Völkerfreundschaft“ und Rassismus in der DDR

„Lieber vorzeitig nach Mosambique zurück, und dort gegen die Südafrikaner kämpfen, als hier in der DDR zu bleiben und auch zu kämpfen.“ Diese Aussage traf ein mosambikanischer Schüler im Jahr 1986 als er zur „ideologischen Position“ der Öffentlichkeit der DDR-Bürger:innen gegenüber mosambikanischen Schüler:innen befragt wurde. Er war ein Schüler der „Schule der Freundschaft“ im sachsen-anhaltinischen Straßfurt, die zwischen 1982 und 1988 von 899 Kindern und Jugendlichen aus Mosambik besucht wurde. Im Zeitraum von 1986 bis 1990 lebten zudem ca. 300 namibische Schüler:innen im Internat der Ausbildungsstätte, die eine technische Oberschule im 5km entfernten Nachbarort Löderburg besuchten.

In den Akten der Schule finden sich zahlreiche, gut dokumentierte rassistische Übergriffe der DDR-Bürger:innen. Genosse Klemmt, Direktor für Berufsausbildung, konstatierte so in einem „nur für den Dienstgebrauch zugelassenen“ Dokument, dass jugendliche und erwachsene DDR-Bürger:innen verärgert seien über die teilweise gute Kleidung einiger Jugendlicher und hielt Zitate wie „denen geht es zu gut“, „die werden verwöhnt“ und „die kriegen Devisen“ fest. Der Fall des in der Nacht vom 19. auf den 20. September 1987 ermordeten Schülers Carlos Conceição versinnbildlicht die Negierung rechter und rassistischer Gewalt: Die Täter wurden gefasst, doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde lediglich einer von ihnen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und bereits nach zwei Jahren wieder entlassen. Die Schüler:innen der „Schule der Freundschaft“ wurden angewiesen, über den „Todesfall“ zu schweigen: „Uns wurde gesagt wir sollen einfach nur dankbar sein. Dankbar dafür, dass wir überhaupt hier sein dürfen“ reflektierte ein ehemaliger Schüler in einem Interview.

Im Rahmen des Projektes arbeitet Vincent Bababoutilabo gemeinsam mit Betroffenen die Schulakten sowie Zeitzeug:innenaussagen auf. Die Schule der Freundschaft wird so zum Kristallisationspunkt der Widerstände gegen den strukturellen Rassismus in der DDR und verdeutlicht die Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit der öffentlich propagierten und häufig erfolgreichen „Völkerfreundschaft“ auf der einen und den offenen ausgetragenen Rassismus von Teilen der DDR-Bevölkerung auf der anderen Seite.